目次

これって末期?歯周病のよくある末期症状とは

「歯がグラつく」「歯茎から膿が出る」…そんな症状があると、「もしかして歯周病の末期?」と不安になる方も多いはず。

ここでは、よく見られる末期症状をわかりやすく解説します。

歯がグラグラする

歯周病が末期まで進行すると、歯を支えている骨(歯槽骨)が大きく溶けてしまい、歯がグラつくようになります。「なんとなく前歯が浮いた感じがする」「硬いものを噛むと違和感がある」などが初期のサイン。

ここまでくると、放置しているだけでは自然に治ることはなく、歯が抜け落ちるリスクも高まります。

歯茎から膿が出る

歯と歯茎の境目(歯周ポケット)に細菌が溜まり、炎症が悪化すると、膿(うみ)が出てくることがあります。

口の中がネバつく、変な味がする、などが気になる場合は要注意。これは体が細菌と戦っているサインであり、かなり進行した状態です。自然に治ることは難しく、早急な治療が必要です。

強い口臭が続いている

歯周病が末期になると、膿や腐敗した組織が口臭の原因となり、他人にもわかるレベルの強い臭いが出ることがあります。マウスウォッシュや歯磨きで一時的におさまっても、根本の原因が残っていればまた再発します。

口臭が長期間続いている場合は、歯医者での検査をおすすめします。

噛むと痛い・違和感がある

食事中に「噛むと痛い」「片方だけ使ってしまう」といった違和感がある場合、歯周病によって歯を支える骨や靭帯が炎症を起こしている可能性があります。

末期になると、噛む力が均等にかからず、噛むたびに刺激となって痛みを感じやすくなります。こうした変化に早めに気づくことが大切です。

歯茎の出血が止まらない

歯みがきのたびに血が出る、しかも出血がなかなか止まらない…そんな症状は、歯周病が末期に近い状態かもしれません。炎症が慢性化していると、ちょっとした刺激でも出血しやすくなり、歯茎が赤く腫れていることも多いです。自己流のケアでは改善が難しいため、専門的な治療が必要です。

なぜここまで悪化した?歯周病が進行する原因

「気づいたら歯がグラグラ…」そんな末期の歯周病は、なぜここまで進行してしまうのでしょうか?

日々のケア不足や生活習慣が深く関係しています。原因を知ることが予防への第一歩です。

毎日のケア不足

歯周病の大きな原因は、日々のセルフケアが不十分なことです。歯ブラシが届きにくい奥歯や歯と歯の間にプラーク(歯垢)が残ると、そこから歯周病菌が繁殖し、炎症が広がっていきます。

特にフロスや歯間ブラシを使わない人は、知らないうちに歯周病が進行していることも。毎日の丁寧なケアが予防の基本です。

歯科検診を受けていない

「痛みがないから大丈夫」と思って歯医者に行かずにいると、歯周病は静かに進行します。歯茎の腫れや出血は自覚しづらく、気づいたときには末期に近づいているケースも少なくありません。

定期検診を受けていれば、初期の段階で見つけて処置することができた可能性があります。

喫煙による影響

喫煙は歯周病を悪化させる大きなリスク要因です。タバコに含まれる成分が歯茎の血流を悪くし、免疫力も低下するため、細菌に対する抵抗力が弱まります。

その結果、歯周病が気づかないうちにどんどん進行し、治療の効果も出にくくなってしまうことがあります。

糖尿病や全身疾患との関係

糖尿病のある方は、歯周病が進行しやすく、治りにくい傾向があります。血糖値が高いと免疫機能が低下し、炎症が起こりやすくなるためです。

また、最近では歯周病と全身の病気(心疾患、脳梗塞など)との関連も注目されており、全身の健康を守るうえでも歯のケアは欠かせません。

歯周病が末期でも治療できる?抜歯が必要なケースとは

「もう治せないのでは…」と不安になる歯周病末期の症状。

でも、状態によっては治療で歯を残せる場合もあります。

ここでは、抜歯が必要になるケースと治療の可能性について解説します。

抜歯が必要な条件

歯周病が進行して、歯を支える骨(歯槽骨)が大きく失われてしまうと、歯はグラグラになり、噛む機能を果たせなくなります。

さらに、歯茎から膿が出ていたり、炎症が周囲の組織にまで広がっている場合、他の歯や全身への悪影響を避けるために抜歯が必要になることがあります。

歯を残すことがかえってリスクになることもあるため、慎重な診断が欠かせません。

歯を残せる可能性がある場合

すべての末期の歯が抜歯対象になるわけではありません。

炎症が限局していたり、歯のグラつきが軽度であれば、丁寧なクリーニングや外科処置によって歯を残せる可能性もあります。歯周ポケットの汚れを徹底的に除去し、歯茎の状態が安定すれば、日常生活に支障のないレベルまで回復することも。まずは正確な診断を受けることが第一歩です。

再生療法・ブリッジ・インプラントといった選択肢

歯を失った場合の治療法には、入れ歯、ブリッジ、そしてインプラントがあります。特に骨の再生が可能なケースでは、歯周組織再生療法によって歯を支える組織を回復できることもあります。

ブリッジや入れ歯は保険適用も可能ですが、インプラントは見た目や噛み心地の点で優れており、機能回復の選択肢として注目されています。口の状態や希望に応じて、適切な方法を選びましょう。

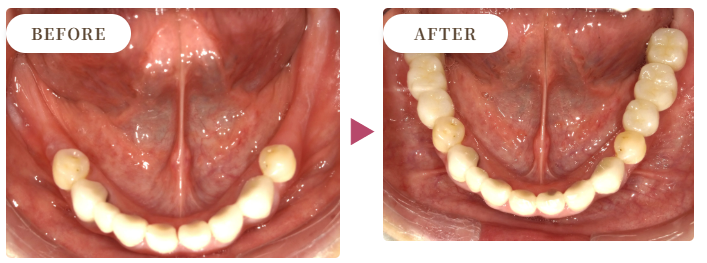

歯を失った場合の治療ケース

| 年齢・性別 | 60代・女性 |

| 主訴 | 約10年前から入れ歯を入れていたが、物がよく詰まる事や、よく噛めないのでインプラント希望。怖がりなのでオペ中は、静脈内鎮静法希望。上の前歯も見た目気になるのでやり変え希望。 |

| 期間 | 8か月 |

| 治療内容 | 下顎ジルコニアインプラント5本(右下5..7番・左下5.6.7番) セデーション(静脈内鎮静法) 上顎左右1番セラミック冠 ※インプラント治療の流れについてはインプラント専用ページを参照して下さい。 |

歯を残したい人へ|今すぐできる対策と治療法

「できれば歯は抜きたくない…」そう思う方は多いはず。

進行した歯周病でも、適切なケアと治療で歯を守れる可能性があります。今から始められる対策をご紹介します。

歯周ポケットの徹底的なクリーニング

歯と歯茎のすき間(歯周ポケット)にたまった細菌や歯石を、専用の器具で丁寧に取り除く「スケーリング」や「ルートプレーニング」は、末期の歯周病でも基本となる処置です。

これにより、炎症の原因を取り除き、歯茎の腫れや出血が改善されるケースもあります。継続的なケアで、抜歯を回避できることもあります。

歯周外科治療で深い部分の感染を除去

歯周病が進行して通常のクリーニングでは届かない部分まで汚れが入り込んでいる場合、外科的に歯茎を開いて歯根の周囲を清掃する「フラップ手術」が行われることもあります。

見えにくい部分の感染源までしっかり除去することで、歯茎の回復を目指せる方法です。麻酔下で行われるため痛みも抑えられます。

生活習慣を見直して口の中の環境を整える

歯周病の悪化には、喫煙・糖質の多い食事・睡眠不足・ストレスなども関係します。

禁煙やバランスの良い食事、適度な運動など、体全体の健康を意識することが、歯茎の回復にもつながります。

また、正しいブラッシングの仕方を歯科で教えてもらい、毎日のケアを見直すこともとても重要です。

かかりつけの歯科医院で継続的なケアを

末期の歯周病を完全に元の状態に戻すことは難しくても、進行を止め、今ある歯を守ることは十分に可能です。

そのためには、1回の治療で終わらせず、継続的に通院し、専門的な管理を受けることが大切です。定期的にメンテナンスを受けていれば、新たな炎症や再発も防ぎやすくなります。

『迷ったら相談』が正解。歯を守るために受診すべき理由

歯周病は気づかないうちに進行する病気です。

「歯がグラグラする」「歯茎が腫れている」などの症状があっても、「もう手遅れかも…」と受診をためらう方も多いですが、実際には“今からでもできること”があるケースも少なくありません。歯科医院では、いきなり治療を始めるのではなく、まずは現在の状態を丁寧に診て、必要な対処法を一緒に考えていきます。

痛みのない検査やカウンセリングだけでも可能ですし、治療を始めなくても“進行を止める”だけで意味があります。不安があるなら、まずは相談だけでも大丈夫です。ほんの一歩踏み出すだけで、大切な歯を守るチャンスは広がります。